扭曲 or 意外:让政策评估变得有趣

简而言之,比起理所当然的逻辑,经济学家们应当关注那些与愿景背道而驰的地方。区别于自然科学,人性对政策的适应会让社会科学的分析增添一丝不同。

引言:政策评估的有趣与无趣

当经济学的解释性作用大于预测性功能后,经济学和文学一样开始强调一种故事性。人们经常会用“你的这个论文故事是否有趣,能吸引人阅读下去” 来概括对论文的感受。

但怎样才算有趣呢?如果不把这点说明白,“有趣” 和“科研品味”就会成为一套话语权体系下的黑洞。所以我在《实证经济学:符合直觉≠显而易见》中反对将选题思维 神秘化 的倾向,并试图概括有趣论文的思考角度。

我接触的老师越多,越是发现老师们的选题绝非无中生有。选题和老师们的生活阅历息息相关,接触多了,就会觉得——老师们的选题确实源于他们人生智慧的绽放。很多论文背后的东西,在听了作者本身的讲解后才会更加清晰。

学习,何尝不是一场认识自己的修行。如果连学习社会科学的人都没有尝试去剖析自己的智慧,那学习之路已与生活之路背道而驰。

这里我想介绍三篇论文选题,共同点都是政策评估。

事件研究法,政策评估是大部分经管学子的毕业论文启蒙。现在大部分论文都是—— DID、区域异质性、中间变量作为机制、空间回归溢出。最终产生结论——只见政策效果,不见政策成本。这样自然容易招致批评。

但是要知道——好论文是稀少的。实际上大部分人写论文是为了生存。当我们批评别人文章不有趣时,一方面是要树立对真理的追求,但另一方面,我们要对现状保持理解。当我们批评文章不有趣时,一方面也要反思自己的论文架构,是否选题一般,阐述不够详细有趣;另一方面也要警惕对面是否只是站在自己建立的规则上进行审判,有趣只是个话语黑洞。

是否真正的达成理解和双向沟通才是改进的重要过程。

成本收益、理性预期 是经济学的两个重要思维。那么如何让政策评估的故事变得有趣呢?本文我想探讨的叙事关键词是——意外性(政策扭曲)。

导师曾说过——任何政策,只要愿意砸钱,总归是能砸出水花的。作为研究者,我们难道就去评估水花有多高吗?

当我们研究一个政策时,比起有效和无效,不妨再深入考察以下几点:

- 一个政策,执行过程一定符合初衷吗?

- 一个政策,执行过程中会没有扭曲吗?

- 一个政策,在付出了巨大成本后,真的值得吗?

- ……

比起理所当然的逻辑,经济学家们应当关注那些与愿景背道而驰的地方。区别于自然科学,人对政策的适应会让社会科学的分析增添一丝不同。

司法改革与地方博弈

地方保护、官员晋升不是一个新话题,人们已经用税收数据、GDP 数据进行了论证。

地方博弈

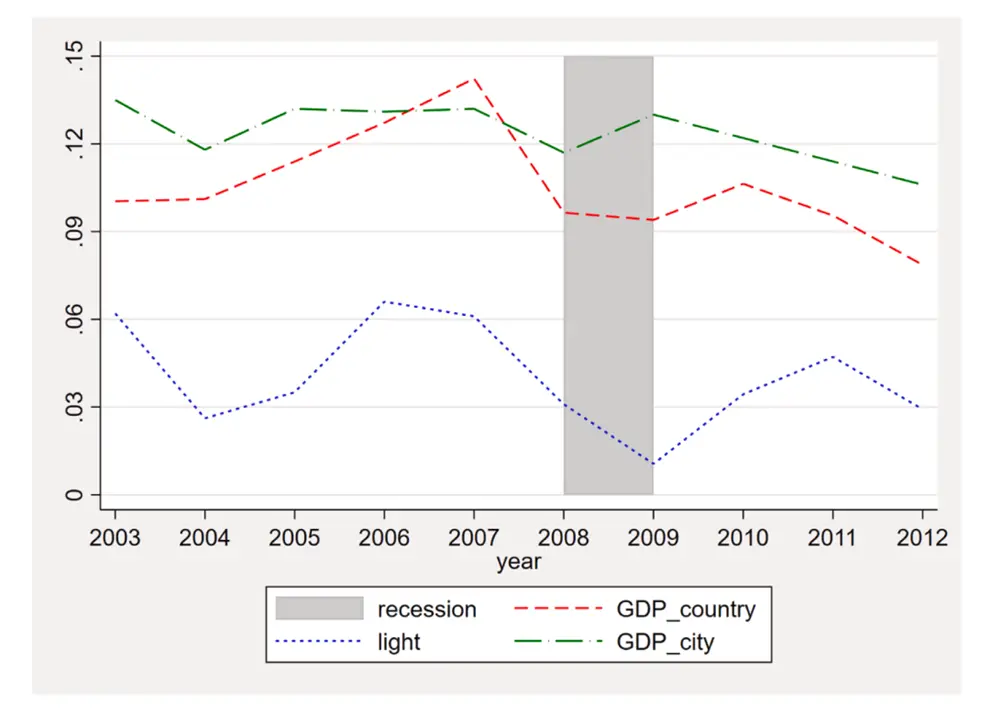

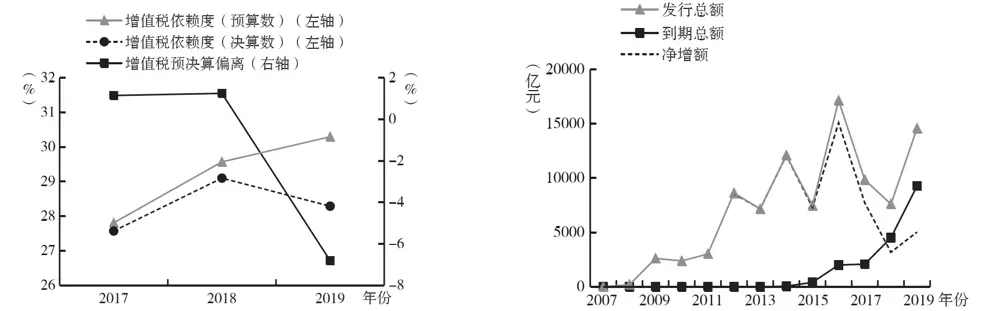

由于地方 GDP、全国 GDP 是独立统计的,通过对比夜间灯光数据,可以发现 GDP 造假。例如下图,2008 年期间夜间灯光数据显著消退,但县级 GDP 不降反增。

2013 年国家降低了 GDP 的指标考核,同时 58 岁以上的市长很难晋升。利用这个两个特征,诞生了很多有趣的准自然实验1。

央地博弈

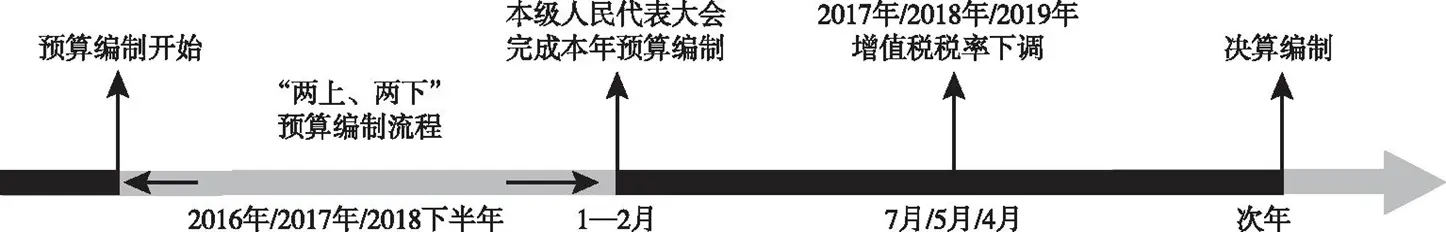

税收是国家的重要资源。国家的主基调是降低税收2,刺激市场企业创新。

例如下图的增值税下调。

但政府没有财政来源怎么办,只能适应去增加债务。

- 开源?国家在减税。

- 节流?政府公职人员作为委托代理人肯定要考虑自己的福利。

最后选择地方举债适应国家政策并不难理解。

司法数据看博弈

地方保护反应在司法判决中,就是法官倾向于作出有利于本地诉讼方的判决等。

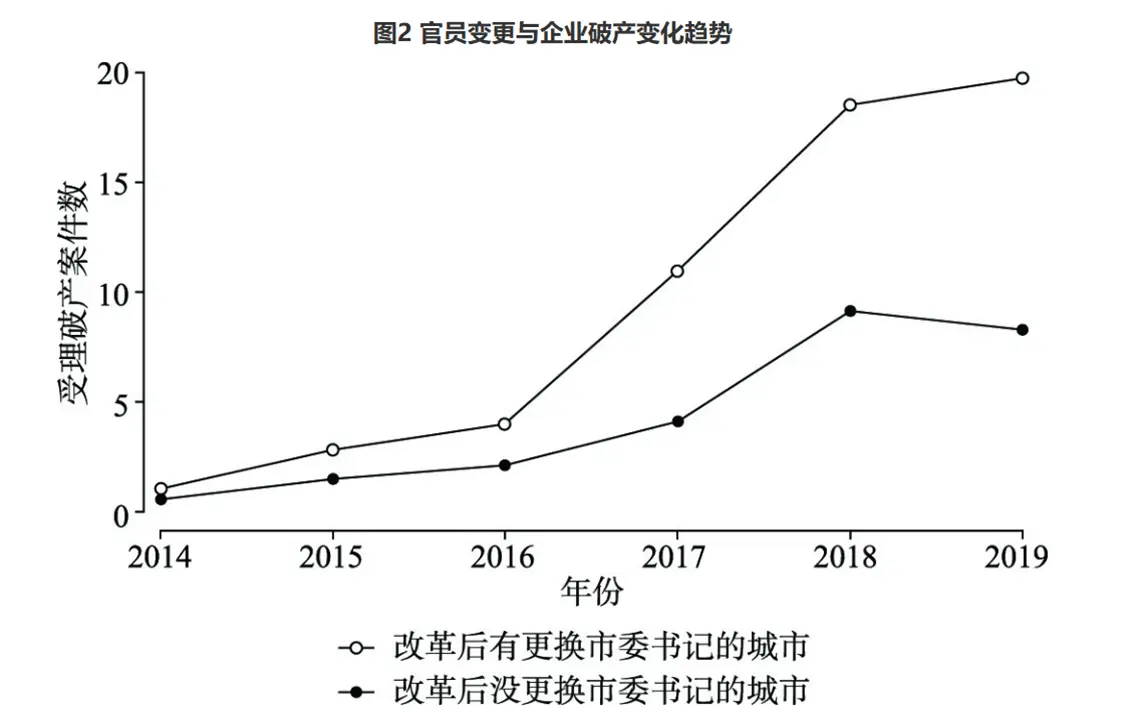

官员会积极响应上面的决策积累政绩。例如新书记上任后,响应相关政策,破产法案数显著高于旧书记。

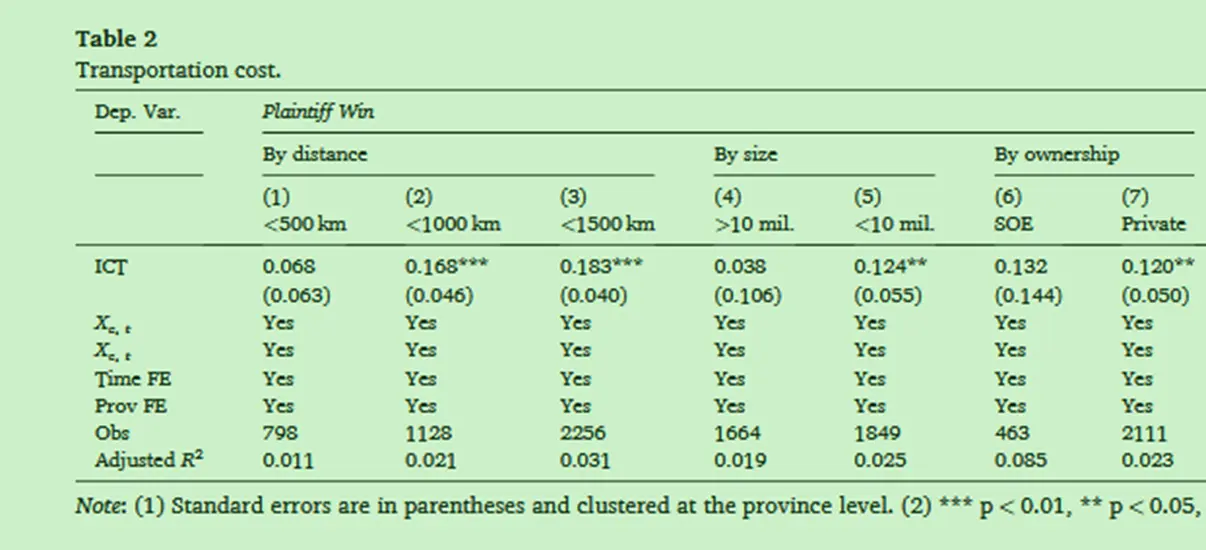

为破除这类司法地方保护,提高司法效率,我国实行了一系列改革。目前比较出名的论文是芝加哥大学王绍达的《Judicial Independence, Local Protectionism, and Economic Integration: Evidence from China 》(NBER,2022)

中央设置巡回法庭也显著提升了小企业、民营企业的胜诉率。

司法打击地方保护的扭曲

关键问题来了,虽然前面的论文总是讨论司法改革在地方保护的成功,但这种打击就没有代价吗?

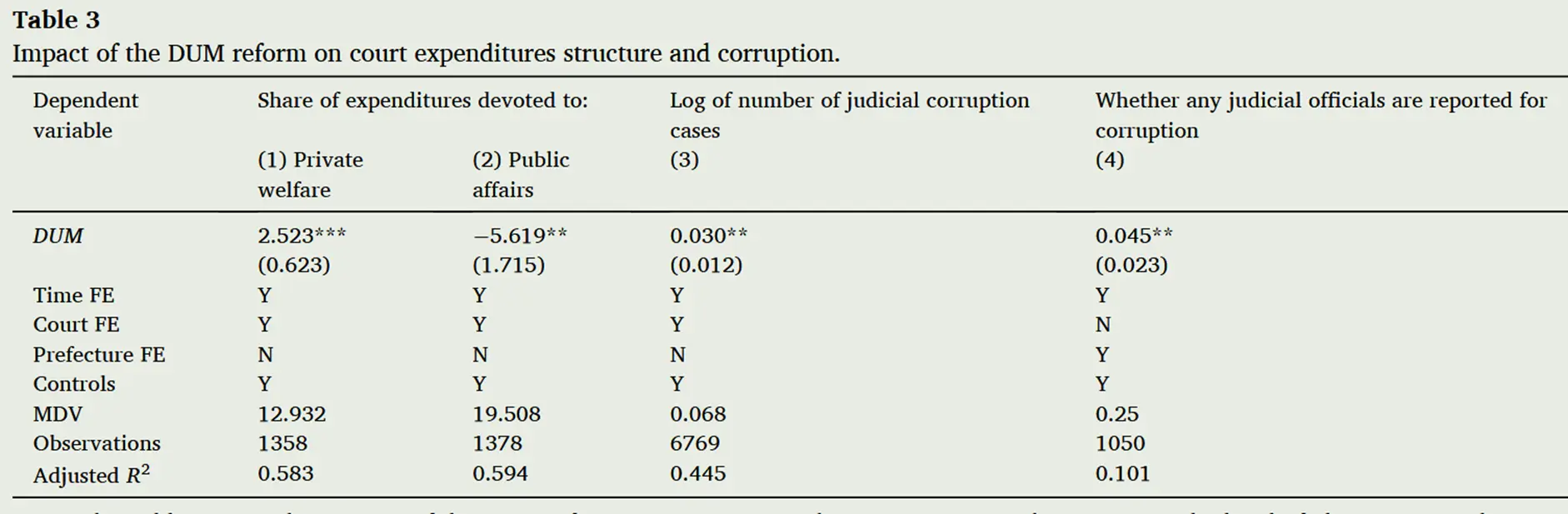

《Tradeoff between local protection and public sector performance: Lessons from judicial fiscal centralization》(JBOE ,2024)研究的就是这个问题。

长久以来,政府-法院在地方保护方面形成了一个利益共同体。当这种持续的联系被打破,他们必然有适应的过程。正所谓上有政策,下有对策,这才是政策评估中比较容易出现“趣味”的地方。

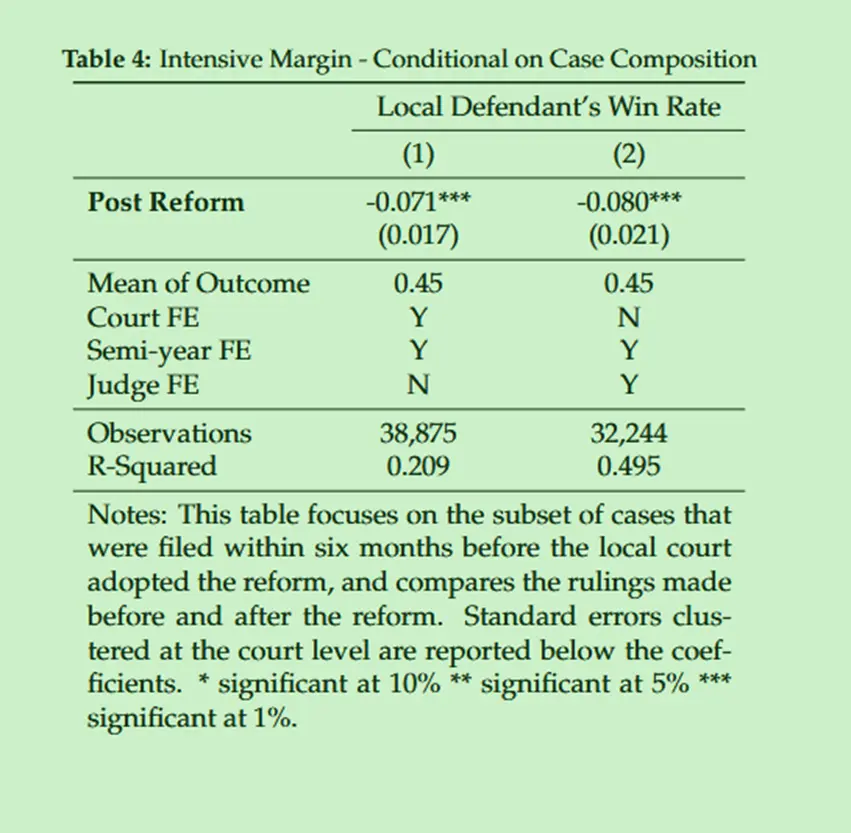

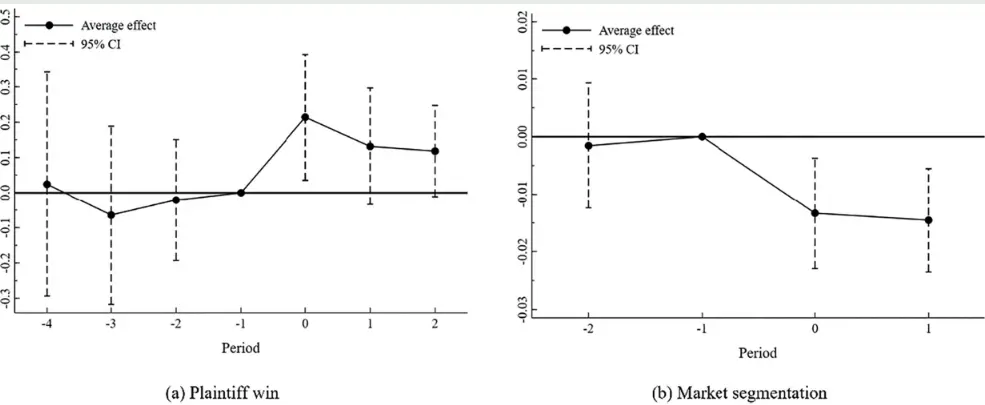

本地法官利好本地的判决其实可以看作一种政治献金。当这个过程被打断后,如下图的回归分析所言,法院的支出结构逐渐从偏向公共福利转向偏向私人福利,地方的腐败案件也显著增多。

也就是说,虽然政策打击了地方保护主义,但行政-司法长久合作的信息优势也没有了,最终导致两个主体的行政效率损失了。这就是改革的代价之一。

司法正义是所有人梦寐以求的未来,但改革的利益盘根错节,千万不能忽视改革陷阱。以上就是这篇论文最精彩的思想,也是其叙事中政策的意外性(政策扭曲)。

环境规制与消费者福利

我国注重可持续发展,于是实行了环境规制。

对每个企业实行排污限制和污染收费。有盈余的环保企业可以售卖自己的污染指标,额度不够的污染企业也可以去向其他企业购买指标。

听起来皆大欢喜?

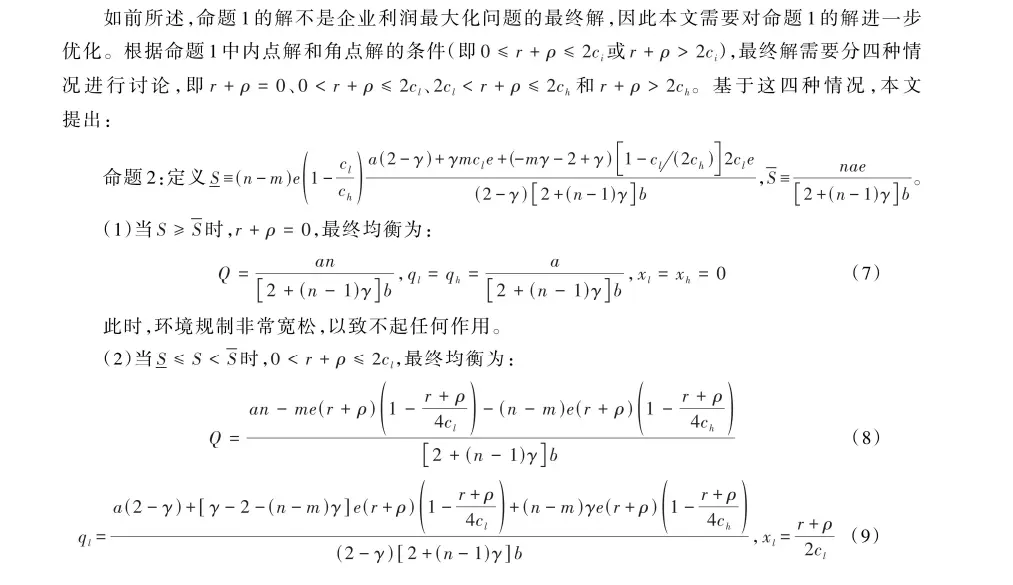

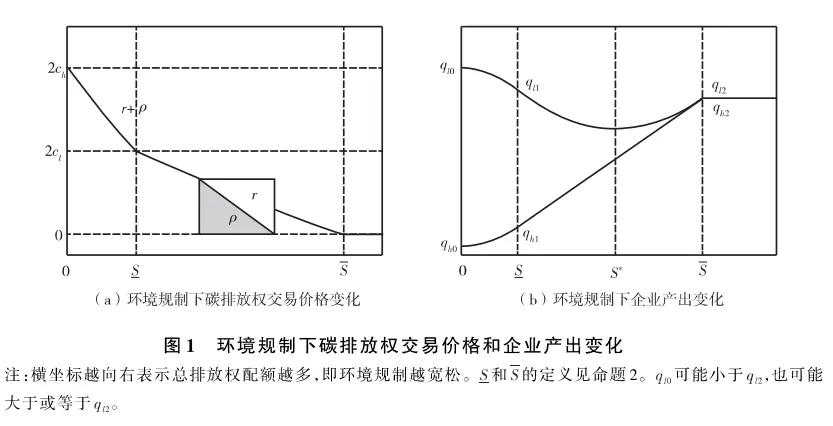

《企业“被动合谋”现象研究:“双碳”目标下环境规制的福利效应分析》(中国工业经济,2022)通过理论分析了环境规制与社会福利的变化。

简单说下文章的核心结论:

举个例子:石油产业容易形成卡特尔串谋,各大公司联合垄断,降低石油产量,进而抬高价格赚取利润。这种联盟是不稳定的——并非博弈上的均衡解,因为联盟成员容易偷偷增加产量,背叛组织3。

在现实中,政府对高污染企业收税本来是好事。但是,原本各自敌对的企业容易统一减少产量,进而提升价格,达成一种被动的卡特尔。环境规制下,环保企业和污染企业利润都增加了,消费者却反受其害。

外来威胁与社会福利其实是很有味道的历史故事。 三国为何如此持久?一旦一国被灭,另外一方离灭亡也不远了。

外来的威胁能使内部团结,外来的好处也能使内部瓦解。局部最优未必全局最优,个体与整体总处于博弈之下。这是这篇论文核心叙事的政策扭曲(意外)。

农业补贴政策的歪打正着

前面的政策意外都是负面的意外,那有没有正面的意外呢?

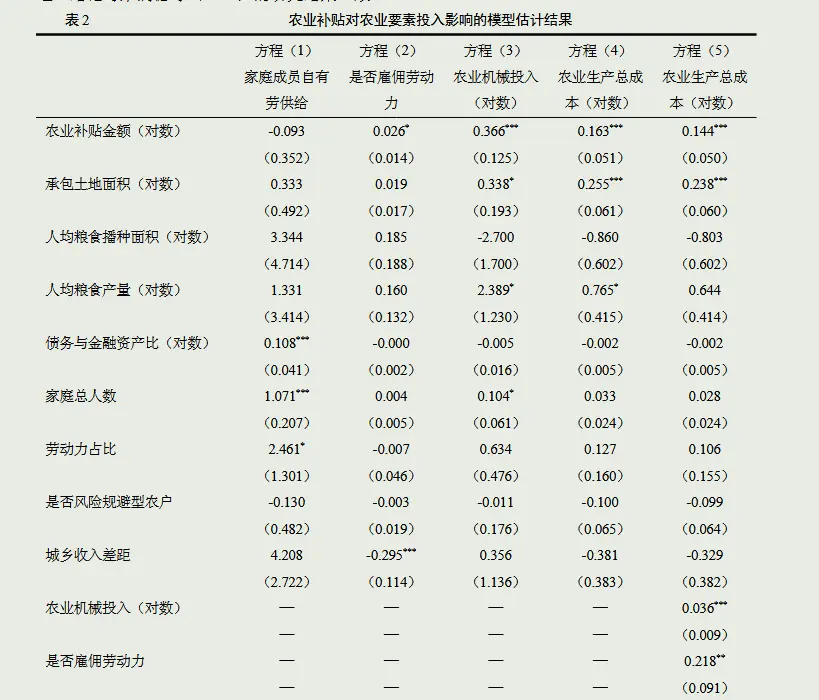

《农业补贴政策效应评估: 激励效应与财富效应》(中国农村经济,2016)评估了农业补贴是否扩大了农业劳动力供给。

结果发现大伙拿了补贴主要是自己不干了,雇佣别人来干,一来一回,劳动力供给不是没有增加吗?

农业补贴并未激励家庭成员增加自有劳动供给, 但显著提高了农户雇佣劳动力的概率、农业机械的使用以及化肥、种子、农药等要素的投入, 且以影响化肥、种子、农药等要素投入为主。

但是在如今乡村振兴的背景下,规模经营,要素投入显得非常重要。虽然劳动力供给没有增加,但补贴有利于机械化经营,规模化经营。

因此文章才提出建议,既然促进劳动为目的的补贴不是通过劳动力供给促进的产出增加,那么更应该精准些,在实施农业补贴的同时促进农业规模化经营或降低务农机会成本或将补贴向粮食主产区倾斜可提高其政策效果。

以上也是如今乡村振兴,发展农业的主要思路4。

三农问题的套话太多,太杂,大部分人的政策建议总是过程错误,结果正确,这样就很八股文了。上面这篇文章则是从政策扭曲到目标意外实现的角度对补贴政策进行阐述,也是政策的扭曲(意外)。

意外与反直觉

所以别再说选题反直觉了!所谓科学,需初见不可思议,反复品味后却觉得不得不如此5。不要沉浸在不可思议中,且回头欣赏这个不得不如此。

理性预期是打击经济学预测的重要原因之一。通俗来讲,就像算命把自己算进去了,未来就不一样了(当然也有时有递归强解)。但也是因为这一丝变数,研究中的“意外”才能体现研究者的洞察。