山西大同「订婚强奸案」二审:司法精神与执行

最近有一个比较火的案子“山西大同「订婚强奸案」”。看起来争议点是订婚后的婚内强奸,而这毫无疑问是错误行为,但为什么网上还有争吵呢?其实互联网两派吵的不是同一个层次的问题。

从经济学的角度,我发现了两个有趣的现象,

- 本质上来说,双方争论的问题并不在一个层次上。

- 性别别会影响双方看问题的视角。这一点本身耐人寻味。

支持派的角度是事前的“法的精神”。

本案司法的核心精神如下1:

- 审判长:与妇女发生性行为不能违背其意志,与双方是否订婚没有关系。

- 审判长:国家大力倡导将社会主义核心价值观和中华优秀传统文化融入社会生活。

- 本案的审判,彰显了人民法院依法惩治侵害妇女权益违法犯罪行为的鲜明态度和坚定立场。

在支持者和审判长的立场下,案件争议是订婚后的非自愿性行为是否违法,此时定性为违法是毫无疑问的。

法的精神是为我们的行为提供一种事前的约束。什么应该做,什么不应该做,怎么做社会才能发展更好,也就是社会科学强调的前瞻的道德观念2。这里的约束是——无论订婚与否、结婚与否、关系如何,我们都应对配偶保持足够的尊重。

不过,从现有司法来说,实际上目前的法律依旧没有在这类案子上贯彻真正的司法精神公平。在用词上,男性被强奸案也没有被真正纳入考量。强奸违背的应当是人权而不局限于妇女权。不做到这一点,那么妇女意愿真正被捍卫的主要是“物化的贞洁”3。

此处司法精神的用语是“违背妇女意愿”,但强奸理应不局限于性别。用词的局限让第一次争议产生了,话题才被带偏到彩礼身上。

反对派的角度是事后的“法的执行”

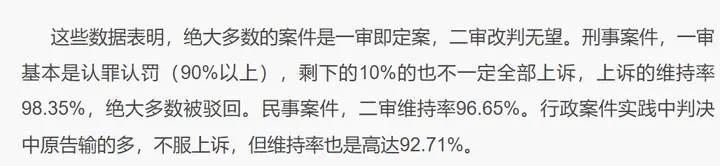

额外一提:中国的案件判决,二审改判是较为罕见的行为,尤其是涉及公安检察的这种案子。

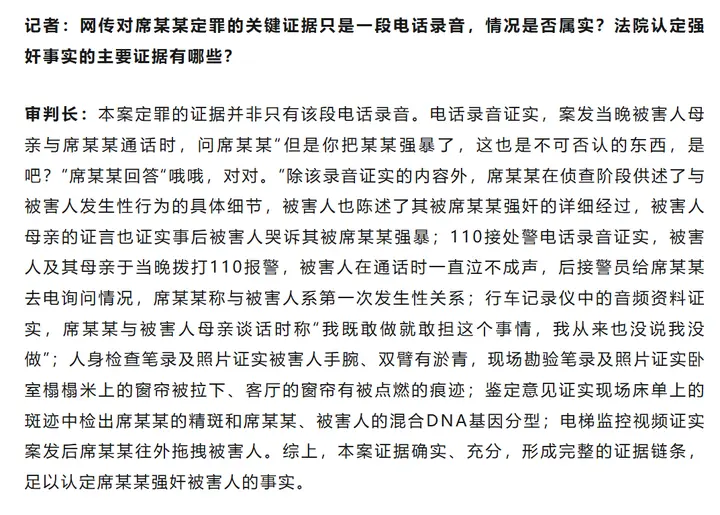

考虑到强奸案的特殊性4,其判案方式和其他案件有所不同:

- 物证大于口供?

- 疑罪从无?

关于程序正义,我想起了自己身上的一件事。

曾经在评审综测时,参与比赛的分数和比赛获奖的得分是分开计算的,同时两种加分都有上限。

因为我比赛获奖的分数达到了上限,因此我想将一个比赛获奖的加分移动到参加比赛上去。

班委的讨论结果是——不同意。除非我拿出我参加比赛的证明(参加比赛和比赛获奖,学校都会分别开一个证明)。但是我参加活动的证明已经丢失,班委们最终结果是——比赛获奖的证明是无法通过程序证明我参加过比赛的!😅

每每看到任何执行过程的扭曲,我都会想起我在校园接受的如此生动形象的一课。

均衡无处不在。灵活性、精准度、成本效率。我认为司法很多时候需要在这三个要素中做出一些妥协。

这类案件最麻烦的一点——捍卫程序正义非常容易被扭曲。口供什么时候作用大于物证,这里面的自由量裁空间非常大。

反对方担心的是案件事后带来的道德风险,应当是是事后的信息不对称 5 。由于案件在执行过程中,口供的重要性被提高了,那么一个试图诬陷男性的这类案子,成本收益并不对等。

尤其是在这类案子中,存在严重的信息不对称:

- 什么样的证据能证明妇女的意愿?这一点已经很困难。

- 事后的道德风险指的是:妇女们在知道这种判案方式后,她的心态是否会发生改变?这一点道德风险也难以保证。

为什么性别会影响思考的角度 ?

综合前面来看,答案呼之欲出——如果强奸类案件没有定性为人权,而是局限于妇女权,从司法精神上,是正确的,但是从法的执行上,比起捍卫妇女权,更像是保护物化的贞洁。此时,口供的证据可信度自然被高估了,与此同时,道德风险也上升了,于是产生了立场利益之争。

至于多少证据才能说服一个人犯罪了?至少在这一个案子中,这涉及前景理论6,也就是女性担心自己将来被侵犯,男性担心自己将来被诬陷。

对于女性来说,她们对案件的共情性会更高一些,这些证据足以说服她们感同身受,因为她们思考的参照点往往是我遭遇了同样的情况会是怎样的(逆向选择);但是对于男性来说,担心的更多是我被诬告的风险有多大(道德风险)。至于男性被强奸案以往的判决,文化价值观的影响其实更大一些。不过随着社会越来越开放,我个人认为不必如此担心,事实上在本案还有其他的证据,我也比较相信我国的公检法机构。是在本案中,男方自己也承认过犯罪事实。

虽然有争议,但正所谓在迷茫中寻找真理,这种争吵才能帮助我们一事一议。